日ユ同祖論とは日本人とユダヤ人の一部は先祖が同じだという考え方ですが、学術的には認められてはいません。つまり、UFOのような都市伝説の一つです。しかし、古代ユダヤと古代日本の文化(言語、宗教、習慣、建造物や道具など)、さらには一部地域にて古くから言い伝えられている物語あるいは出来事などを比較研究した成果は、伝承に過ぎないとほったらかしにはできない程興味深いものがあります。

ヘブライ語と和語には3,000語以上に共通点があり、例えば、アラマー:YL/MH(どんな理由)(発音がアラマー、ヘブライ語表記はYL/MH、意味は”どんな理由”)、アンタ:ANT(貴方)、アリガトウ:ALI/GD(私にとって幸運です)、ダマレ:DM/ALI(沈黙を守れ)、ハッケヨイ:HKH/IHI(投げうて・よろしく)、ワル:YWL(凶悪なもの)など、多数の類似点が認められています。

また、宗教行事についても日本の神社とユダヤ教との様々な類似点が指摘されています。日本の年越しの習わしとユダヤ教における過越(すぎこし)祭りはよく似ていて、ユダヤ教では餅ではなく平たいパンを鏡餅のように祭壇に飾るのだそうです。また、祇園祭に登場する山車に飾られる布にはヘブライと同じ紋様がついています。さらに、お宮参りは日本とユダヤにしかない習慣とのことです。

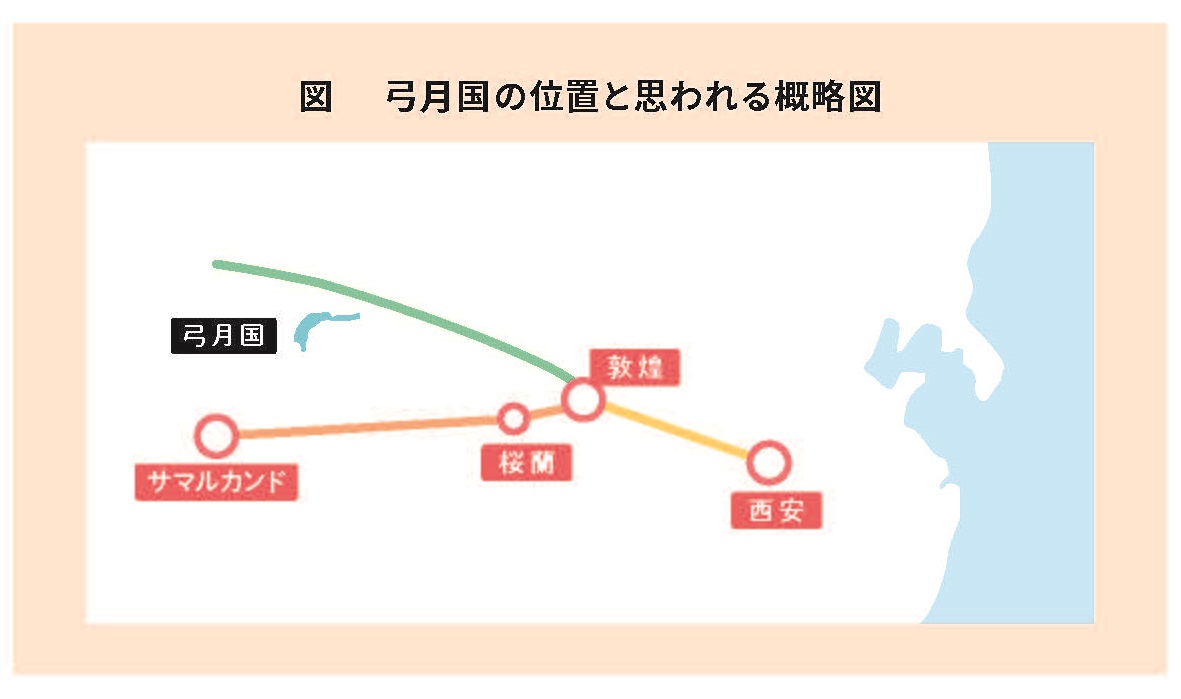

これらの共通点や類似点は偶然だ、後年に作られた偽作だ、など反論も多数あり、どこまでが真実なのかわかりません。しかし、筆者が最も関心が高いのは応神天皇の頃、弓月国から大量に移住したといわれている秦一族です。弓月国は図に示すように中央アジアのシルクロード沿いにあったと考えられており、養蚕や絹織物の技術に優れていたと伝えられています。さらに桜蘭にも近く、桜蘭ではチーズのネックレスを纏った女性のミイラが発見されていることはすでに本コラムでも紹介した通りです(2016年8月20日、桜蘭の美女)。秦一族は西暦360年頃から度々日本に移住し、機織りや日本酒の技術を伝えたと考えられており、筆者はユダヤの末裔、あるいはユダヤとの文化的交流が盛んであった人たちと推測しています。

これらの共通点や類似点は偶然だ、後年に作られた偽作だ、など反論も多数あり、どこまでが真実なのかわかりません。しかし、筆者が最も関心が高いのは応神天皇の頃、弓月国から大量に移住したといわれている秦一族です。弓月国は図に示すように中央アジアのシルクロード沿いにあったと考えられており、養蚕や絹織物の技術に優れていたと伝えられています。さらに桜蘭にも近く、桜蘭ではチーズのネックレスを纏った女性のミイラが発見されていることはすでに本コラムでも紹介した通りです(2016年8月20日、桜蘭の美女)。秦一族は西暦360年頃から度々日本に移住し、機織りや日本酒の技術を伝えたと考えられており、筆者はユダヤの末裔、あるいはユダヤとの文化的交流が盛んであった人たちと推測しています。

日本への乳の伝来は645年、百済から帰化した善那が孝徳天皇に献上したのが最初といわれています。筆者は秦一族も搾乳し、乳を飲用するメリットを知っていたのではないかと勝手に想像しています。その理由は①西アジアから東方に乳利用が伝播する途中に位置している弓月国からシルクロードを使って東方に移動したのであれば、乳利用を知っていても不思議ではありません。

②貢蘇令が出されて蘇が遠方からも朝廷に納められるようになるまで2~3年しかかかっていません。農耕牛しか扱ったことがない日本人にとって、「蘇を作って提出せよ」と命じられてもどうすればよいのか分からず、戸惑うことでしょう。短期間のうちに搾乳技術を覚え蘇を作るには、そのような技術を持っていた人が指導したと考える方が自然です。それが秦一族だったのではないかと想像しています。

③秦一族の一部が上陸したといわれる秦野市にある曾屋神社では蘇を作っていたとの伝承があります。曾屋神社は否定していますが、牛に与える水が豊富なことから蘇を作っていたとしても不思議ではありません。④青森県下北半島の付け根付近(八戸市の北)に戸来(へらい)という村があります。戸来の地名はヘブライに由来すると言われており、キリストの墓と称するものがあります。キリストの墓は胡散臭いのですが、ユダヤの末裔がこの地にまで来ていた可能性は考えられます。なお、戸来にはかって雪印乳業の工場がありましたが、現在は除雪車の駐車場となっています(写真)。

⑤江戸時代(1728年)に徳川吉宗が千葉県嶺岡にて白牛を飼育したことが知られていますが、それよりも70年以上前(1650年)に下北半島の付け根付近から八戸付近にて搾乳し、盛岡に届けたことが南部藩の記録に記されています(本コラム 2018年12月20日 方長老)。方長老は対馬藩の外交僧であったことから書物や仏典に記載されていたミルクの健康機能を知っていたと想像できます。南部藩では農耕用として牛を利用していましたが、何故盛岡近郊ではなく、南部藩の北方で搾乳し、はるばる盛岡まで運んだのでしょうか。この理由として、筆者は南部藩の北方で飼育されていた牛が搾乳に適していたためでないかと考えています。すなわち、八戸の北方地域に秦一族の末裔が住みついていたからなのではないかと想像しています。このような考えは筆者の想像であり、学術的に裏付けられているわけではありません。

信じるか、信じないかはあなた次第です。

「乳科学 マルド博士のミルク語り」は毎月20日に更新しています。

ⒸNPO法人チーズプロフェッショナル協会

無断転載禁