チーズに関する図鑑・事典の類は、『チーズ図鑑』など数々出版されてきました。その中でも、チーズ愛好家の座右で愛され続け、また憧れの本であり続けているこの本は別格といっていいでしょう。

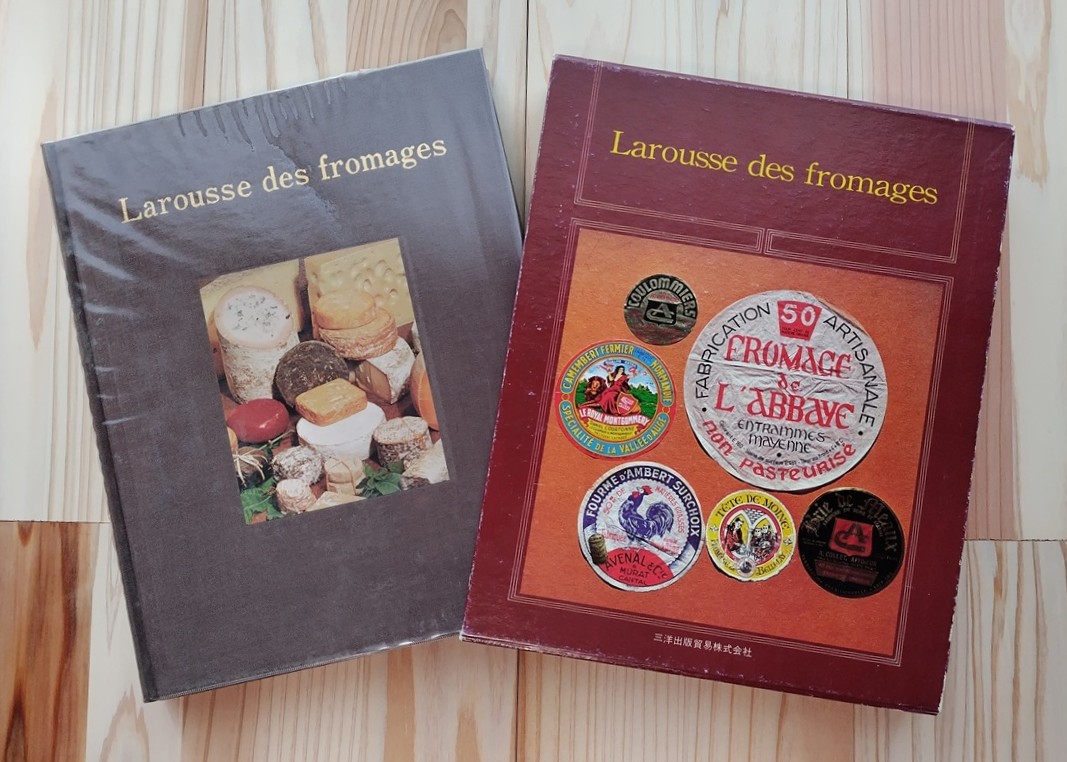

『ラルース・チーズ辞典』(ロベール・クルティーヌ著 松木修司訳 三洋出版貿易1979)

ラルース(Larousse)は1852年に創設された出版社で、フランスの辞典や百科事典の代名詞的な存在といえるでしょう。19世紀に始まった世界的な百科事典ブームの中、英国のブリタニカが専門家・学者による権威を示す事典であったのに対し、ラルースは一般読者に文化と知識を整理して提供するという理念で出版されていたといわれます。その精神からか、ラルースは20世紀になると分野ごとの専門辞典を展開していき、料理・食文化などフランス文化に関するものも多く出版されました。

『ラルース・チーズ辞典』の原著(Larousse des fromages)は1973年の発刊で、著者のRobert J. Courtineは主にフランスの料理・美食の分野で活躍したジャーナリストです。

さまざまなチーズについての解説は、フランスを中心にヨーロッパ全域(北欧や東欧も)、ソ連邦(当時)、中東、アフリカ、インド、南北アメリカのものにまで渡ります。地理的名称の事情は現在とはだいぶ違い、「パルミジャーノ」と「レッジャーノ」は別の項目だったりして、それも興味深いところです。

著者の考えや好みをはっきり述べているのもおもしろいと思います。「ロックフォールよりもフルム・ダンベールのほうがずっと格が上だ」「真のロックフォール愛好家はマリア・グリエル社が熟成させたものを好む」など、そんなこと言って大丈夫ですか、と心配になるくらいです。

製造技術や道具、料理、チーズに関わる社会的・民俗的な事項もたくさん取り上げられています。「レストランのチーズ」の項目では、チーズへの愛情が不足していることを嘆いて苦言を呈し、「ラベル」「メートル・フロマジェ」等でもなかなか厳しい意見が示されています。

人物名の項目も20以上あり、歴史上の人物だけでなく当世の作家・詩人・芸術家などが紹介されます。チーズや酪農が登場する文学作品も多く紹介されており、ダイジェストとして楽しいと思います。

そして、なんといっても多数の図版がすばらしく、チーズ・製造現場・家畜・ラベル・料理などの写真、古今東西の絵画が、どこを開いても載っています。これらを見るだけでも楽しく、持っている価値があるというものです。

『ラルース・ワイン辞典』もあります(ジェラール・ドゥビュイニュ著 辻静雄監訳 三洋出版貿易1973)(原著(Larousse des Vins)は1970年発刊)。

こちらもチーズと同様、緻密な用語解説とともに多数の図版が掲載されています。畑の写真がすばらしく、ワインを学ぶ人にはたまらないことでしょう。

この『チーズ辞典』と『ワイン辞典』、どちらも神保町の古本屋でフランス語版を見かけることがあります。見ると、日本版が原著を忠実に再現しようと編集されていることがわかってうれしくなります。

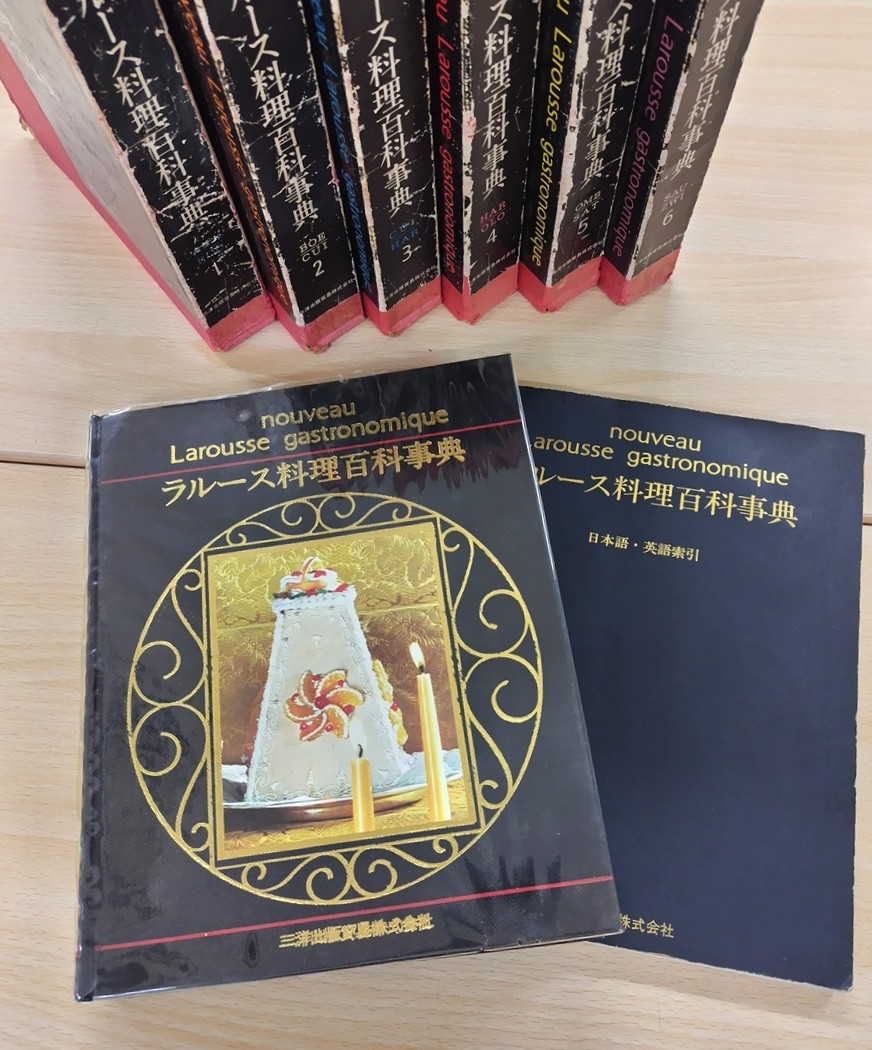

『ラルース料理百科事典』(プロスペル・モンテニェ著 ロベール・クルティーヌ改訂 三洋出版貿易1975) (原著(nouveau Larousse Gastronomique)は1960年版)

1938年に発刊され改訂がくりかえされた、ラルースの専門事典の代表的存在です。全6巻プラス索引1巻の大百科で、フランス料理を中心に料理・食材・調理法・料理史などの包括的な事典になっています。各料理のレシピについては簡潔に、食材や人物はよりていねいに解説しているという印象です。

チーズに関する記述はというと、17ページにわたり歴史・分類・料理について、また50種以上のチーズについて説明されています。のちにチーズ辞典の著者となるロベール・クルティーヌが改訂に携わっており、ロックフォールの解説が長いことやサービスに関する厳しい意見など、同じ傾向があります。ただし、『チーズ辞典』では『料理百科』と同じ記述はしないよう意識した節も感じられます。

今回は本稿のために改めて両方を読みなおす機会となり、クルティーヌ先生から20世紀のチーズの講義を聞かせてもらったような気持になりました。