合衆国におけるチーズ製造の発展=前編=

酪農・乳業に関わる多くの方々に読まれている学術雑誌の一つに、Journal of Dairy Science (J. Dairy Sci.と略されます)があります。この雑誌は米国酪農科学会からほぼ毎月出版されています。初版は1917年。丁度100巻となりました。

そうです、毎年巻を重ね、ついに100年経ったわけです。この頃、日本では宇都宮仙太郎が札幌に札幌牛乳販売組合を設立し(1915年)、房総半島では明治の前身である房総煉乳および森永乳業の前身となった日本煉乳が設立(1916年)され、日本もいよいよ本格的な乳業が始動し始めました。

J. Dairy Sci. 100巻 12月号に100年間にわたる酪農乳業の発展特集が掲載されました。家畜生理、家畜飼料など畜産関係から各乳製品まで、28の解説論文を読むことができます。この中にM. E. Johnson(ウイスコンシン大学教授)が書いた「チーズ製造と品質」と題した論文があります。これを読むとチーズ製造がどう変化したのか、変化の背景は何だったのか、そして今後の課題が述べられています。チーズの製造や販売・利用に関わる私たちにとって示唆に富んだ内容となっていましたので、皆様にご紹介させていただきます。なお、この論文は合衆国における発展ですので、皆様が日頃親しんでおられるヨーロッパの伝統製法によるチーズとは若干事情が異なります。読んでいて違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、合衆国(≈大工場での大量生産品)におけるチーズ生産の発展を知っておくことも必要かと思います。

合衆国におけるチーズ製造、過去と現在

.png)

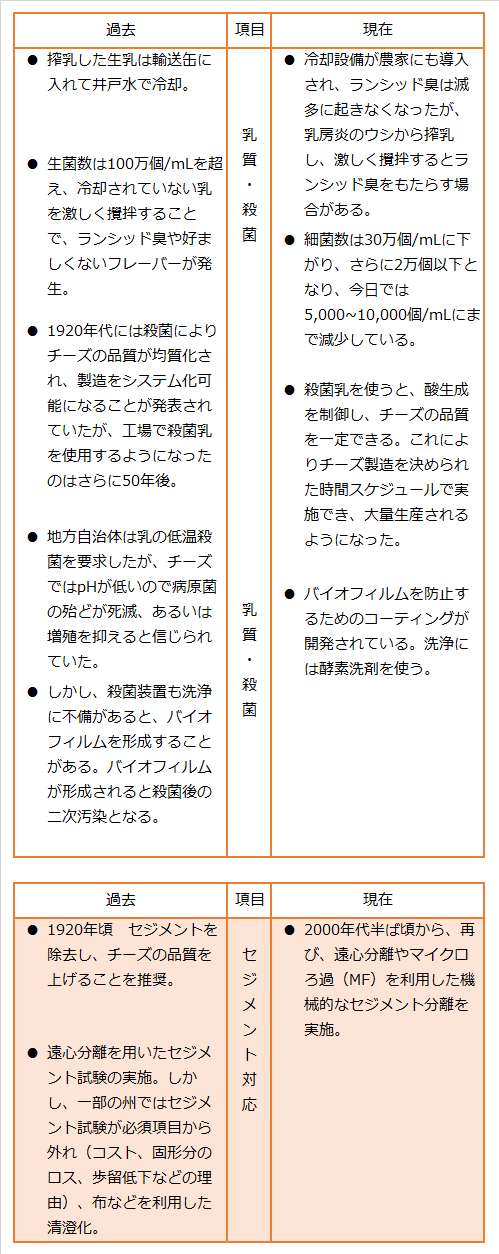

乳質・殺菌

合衆国におけるチーズ生産は1849年頃では主にニューヨーク州を中心に、生乳(無殺菌)から小型のチーズが伝統的な製法に基づき生産されていましたが、品質は不安定でした。搾乳された生乳は輸送缶に入れて井戸水で冷やしていただけで、生菌数は100万個/mLもあり、ランシッド臭や不快な風味をするものが多かったようです。このため低温殺菌乳を原料とすることが奨励されましたが、工場で殺菌乳を使うようになったのは1970年頃だったそうです。殺菌乳を原料にするようになってからは、生菌数は30万個/mLまで下がり、現在では5,000個~10,000個/mLまで下がりました。

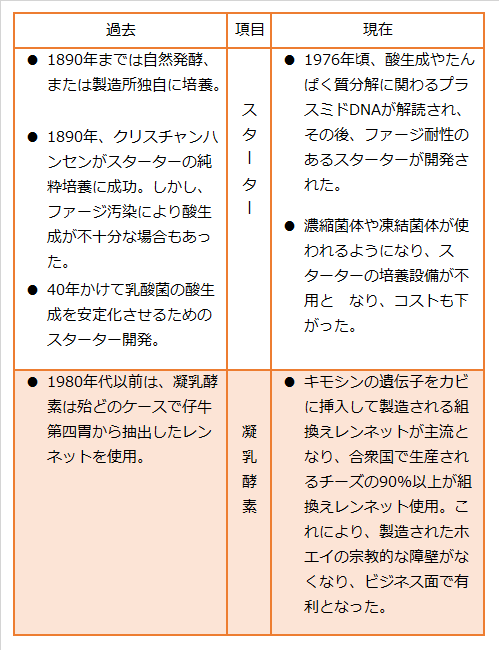

スターター/凝乳酵素

1980年頃までは自然発酵、または自工場で独自に培養した乳酸菌が使われていましたが、1890年にクリスチャン ハンセン社が乳酸菌の純粋培養に成功し、以後スターターメーカーの乳酸菌が使われるようになりました。殺菌乳を原料とし、スターターメーカーの乳酸菌を使用することでチーズ製造は安定化し、品質も向上して大量生産が可能となりました。しかし、当初はファージ(注:乳酸菌に感染する一種のウィルス)汚染により酸生成が不安定になるケースが多発しましたが、1976年頃、酸生成やたんぱく質分解に関わるプラスミドDNA(遺伝子)が解読され、ファージ耐性のあるスターターが開発されました。さらに、乳酸菌の濃縮物や凍結品が開発され、自製造所にてスターターを培養するタンク類が不用となり、設備費や人件費が削減され、製造コストも下がりました。

凝乳酵素は、1980年以前は殆どが仔ウシ第四胃から抽出したレンネットが用いられていました。しかし、キモシン(注:レンネット中の主要な凝乳酵素)の遺伝子をカビに挿入して生産される遺伝子組み換えレンネットが主流となり、現在では合衆国で生産されるチーズの約90%が遺伝子組み換えレンネットを使っています(注:日本のチーズメーカーでは、動物レンネットと微生物レンネットが主流)。これによりチーズの品質がさらに安定しました。

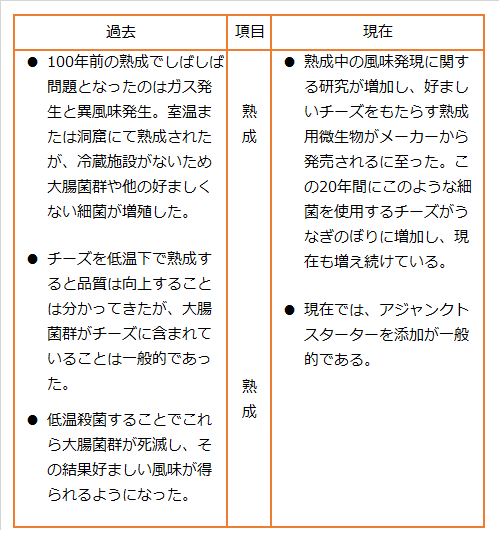

熟成

~~~

この論文には引き続き、生産効率の発展、包装技術の発展、ホエイ処理、安全性の確保、今後の課題などが解説してありますが、それらは次回ご説明いたします。

(次回 2018年2月20日更新へ続く。)