乳用家畜は古代からユーラシア大陸の各地に広く伝播したといいますが、どのような牧畜がおこなわれ、どのようなチーズがつくられてきたのか、はっきりわかっていません。それを想像しながら歴史書を読むのも楽しいと思います。

長谷川博隆先生(1927-2017)は名古屋大学名誉教授で、ローマ史を専門とする研究者です。古代ローマの政治・経済、社会構造、人びとの日常生活などについて、幅広く著書や論文を残されました。農業や牧畜からローマ人の生き方・考え方の一面を探る、という考えから、移牧・牧人(季節によって移動する草食獣の飼育方法と、それを担う人びと)についても主要テーマのひとつにされています。

『ローマ人の世界 社会と生活』(筑摩書房1985、ちくま学芸文庫 2023)

タイトル通り、古代ローマはどんなところなのか、人びとは何を考えていたのか、を考察した一般向けの読みものです。「牧人の世界の一断面 移動牧畜をめぐって」という節では、古くから移牧を行っていたサビニ人たちがラテン人と同化することでローマに牧畜文化が導入されたという考えが強調されています。サビニ人はローマの内陸にいた山岳民族で、スパルタの出だという説もあるようです。チーズ伝播ルートの一つかもしれないですね。

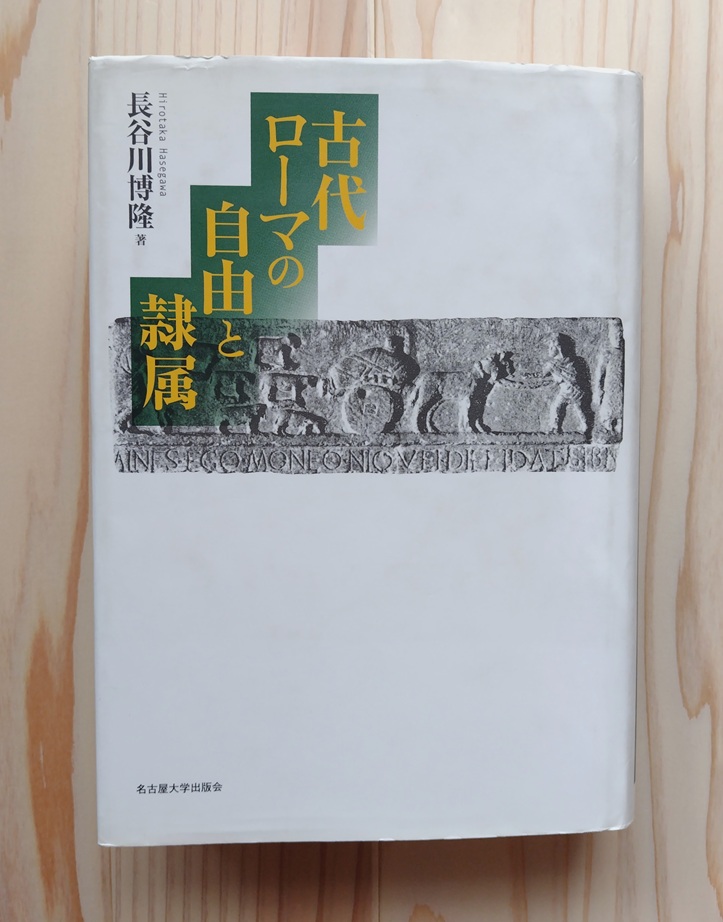

『古代ローマの自由と隷属』(名古屋大学出版会 2001)

ほぼ同時に出版された『古代ローマの政治と社会』(名古屋大学出版会 2001)とともに、それまでに発表した論文をまとめた長谷川ローマ史学の決定版です。第Ⅱ部「牧人と国家」に移牧関連の論文4本が収められていて、読みごたえがあります。そのうち「Calles考 移牧と国家ローマ」「移牧をめぐる二、三の問題」はWebでも読むことができますので、検索してみてください。

放牧地を含む家畜の道「カッレス(Calles)」とヒツジ移牧、法や税との関り、農民と牧人の争いや一揆、宗教儀礼「聖なる春(ウェル・サクルム)」などを、限られた古代史料と先行研究から考察し、人びとの意識や生き方を推測していきます。

農民社会のローマ人にとって牧畜は他民族の異質な文化であって、その意識が続いたのではないか、という考えが示されています。異文化受容の態度という意味では、日本の乳文化を考える上でも興味深い考察だと思います。

チーズに関しては残念なことに、移牧で作られたことを示す史料はなく生産物の流通については次の課題、とされています。でも、移牧のチーズ(山岳のハードチーズ?)をイメージされていたことは感じとれます。

この表紙は、アブルッツォ州スルモーナ郊外の遺跡から、紀元前1世紀の移牧の図とされているものです。

長谷川先生は歴史書の翻訳も多く手がけられ高く評価されていますが、自身の著作も講談社学術文庫で広く読まれています。『カエサル』『ハンニバル』『カルタゴ人の世界』の3冊です。

『ハンニバル』(清水書院 1973、講談社学術文庫 2005)は電子書籍も販売されています。世界に名だたる名将でありながら、亡国カルタゴの史料の少なさからかあまり語られてこなかった天才の生涯を描いています。歴史学者らしく、史料を元に偏見なく語ることに徹した評伝です。学術文庫のあとがきで「幸いに読者に恵まれた」と、この本を手に一酪農家が尋ねてきてくれたことなどを述懐しておられ、いい話だなあと思うのでした。